1899 Hoffenheim vs. FC Augsburg

Das Tor zum Bewusstsein

Christian I. ist kein Johann Sebastian B.

Unsere Gedanken und Bemerkungen zu den Spielen unseres kleinen, sympathischen Dorfvereins werden ja nicht nur goûtiert. Immer wieder hört man, wir sollten „‘n Punkt“ machen oder zumindest mal auf ‘nen Punkt kommen.

Wir versuchen’s …

Zugegeben, auf den Gedanken hätten wir schon früher kommen können und sollen, nämlich dich, geneigte/r Leser/in, zu fragen, welcher (akademische) Punkt genau gemeint ist:

-

- Siedepunkt?

- Gefrierpunkt?

- Kondensationspunkt?

- Schmelzpunkt?

- Nullpunkt?

- Kipppunkt?

- Wendepunkt?

- Kontrapunkt?

- Fluchtpunkt?

- Knackpunkt?

Hoppla! Jetzt geht es uns wie der TSG schon so oft in der Saison: von Anfang an Chance vertan.

Egal! Gehen wir sie halt jetzt alle mal, wo wir sie schon mal alle genannt haben, kurz durch – Punkt um Punkt Punkt für Punkt, schließlich hat jeder dieser Punkte einen Stand- sowie einen Bezugspunkt zur TSG:

So ist der Siedepunkt bekanntlich die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand übergeht. Wenn dieser Vorgang in einem abgeschlossenen Raum vonstatten geht, sei es in einem Schnellkochtopf oder einem Dorfverein und seinem Umfeld, dann ist da schomma enorm Druck unterm Kessel.

(Wenn es in die andere Richtung geht, also etwas Flüchtiges wieder flüssig wird, z. B. Dampf zu Wasser, spricht man (in der Physik) vom Kondensationspunkt.

Nicht so in der Ökonomie, da spricht man dann von „Aufschwung“, „verbesserter Liquidität“ oder „Schulden- idealerweise -abbau.

Der Gefrierpunkt beschreibt Temperatur, bei der sich eine Flüssigkeit in einen festen Zustand, z. B. Eis verwandelt. Vielleicht denken da die älteren historisch gebildeten Mitbürgerinnen und Mitbürger bundesweit an „Verdun“, was nicht ganz stimmt, aber auch insofern nicht ganz falsch ist, als dass man dieses physikalische Phänomen auch als Metapher für „verhärtete Fronten“ nehmen kann. Und damit kennen wir uns bei der TSG seit Beginn dieser Saison sehr gut aus.

(Wenn der Wandel von fest zu flüssig geht, spricht man in der Physik, aber vielleicht auch in der Erotik, auch wenn das wahrlich keine Wissenschaft ist, obwohl es auch dabei allerlei Phänomene zu beobachten gibt, vom Schmelzpunkt.

Ökos, also -logen und -innen, würden in dem Zusammenhang eher dasselbe Wort nutzen, das TSG-Fans einfällt, wenn sie an die Entlassungen von Rosen und Matarazzo denken: Liquidierung.

Und wo hier gerade bei den beiden sind:

Durch Rosens Freistellung näherte sich das Verhältnis von Verein zu Fans gefährlich nah den -273,15 °C, den die Physik auch als 0 Kelvin beschreibt, den (absoluten) Nullpunkt.

Er wurde durch Herrn Schicker ersetzt und entsprechend frostig war sein Empfang. So richtig warm wurden die Fans auch nicht mit dem Spiel und den Ergebnissen der Mannschaft, aber sie stand zu ihr und zum Trainer.

Dieser sprach immer sehr gern und faktisch falsch vom Kipppunkt. Dieser beschreibt nämlich prinzipiell eine kritische Schwelle, ab der eine kleine Veränderung große, oft unumkehrbare Auswirkungen hat.

Der war wiederum für den neuen Sportdirektor nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg erreicht.

Er entließ ihn in der diesem Spiel folgenden Länderspielpause – mit der Begründung:

„Wir haben mit neun Punkten nach zehn Spielen zum aktuellen Zeitpunkt in der Bundesliga nicht nur zu wenig Zähler auf dem Konto, auch die fehlende Konstanz in den Leistungen in dieser Saison hat zu unserer Entscheidung beigetragen.“

2 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen standen zum Zeitpunkt auf dem Konto der TSG – sie selbst in der Tabelle auf Platz 15.

Es kam Ilzer. In den ersten zehn Spielen unter ihm holten wir genau dasselbe: 2 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen – und standen nach dem 20. Spieltag weiter auf Platz 15. Also mehr Konstanz geht wirklich nicht. 🙂

Zieht man jetzt die ersten zehn Spielen der Rückrunde als Vergleich heran, sieht es auf sehr niedrigem Niveau etwas besser aus: drei Spiele, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Sprich: Unter Ilzer holte die Mannschaft 13 Punkte, was ihr in der Rückrundentabelle Platz 10, in der Gesamttabelle Platz 14 beschert.

Von einer signifikanten Veränderung in einem Prozess oder einer Entwicklung, der jedoch nicht unbedingt irreversibel sein muss, sprich: einem wahren Wendepunkt (das war der, den Matarazzo meinte) kann man also nicht sprechen.

Und in Anbetracht der vielen unterschiedlichen Startelfen auch nicht unbedingt von Konstanz, geschweige denn (s. „Elfen“) von Magie, Zauber, Harmonie.

A propos Harmonie: Wirklich Musik war in dem Kick auch nicht und das bringt uns zum Kontrapunkt (von lat. punctus contra punctum).

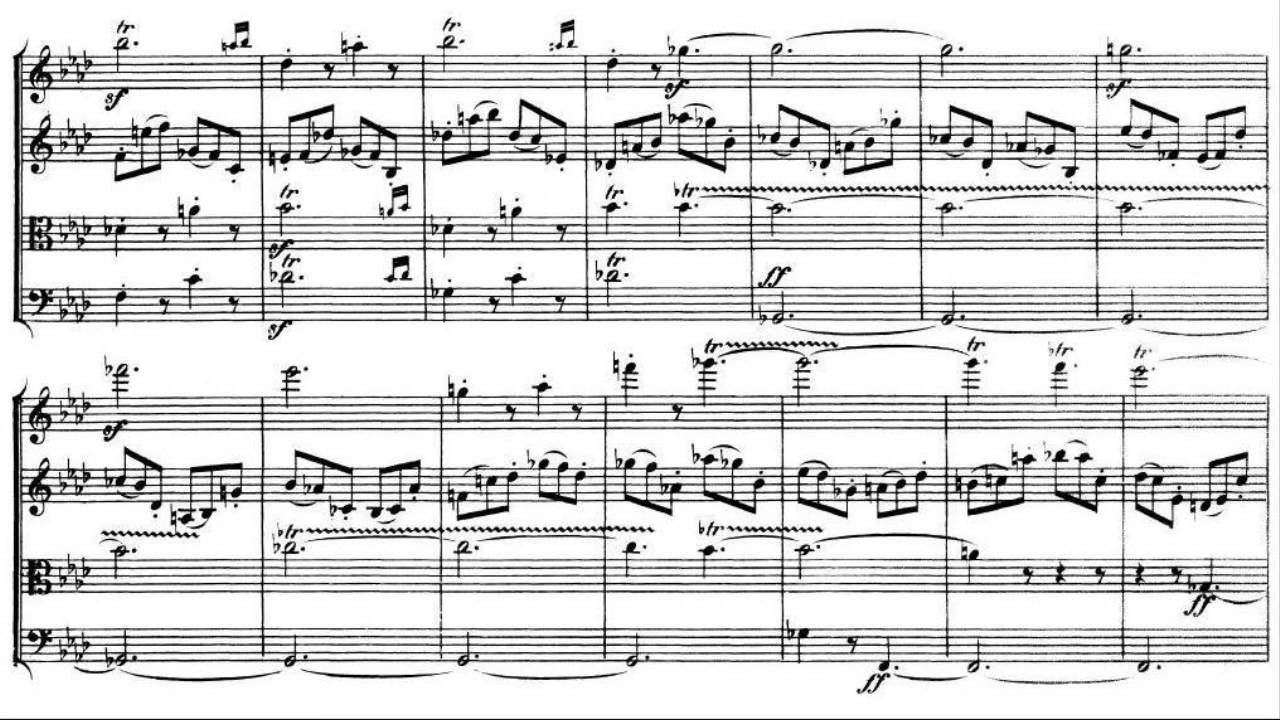

Dieses „Note gegen Note“ beschreibt eine Kompositionstechnik, bei der mehrere selbstständige Stimmen gleichzeitig erklingen, ohne dass eine Melodie die andere dominiert. Ziel ist es, harmonische und melodische Unabhängigkeit zu bewahren, sodass jede Stimme eine eigene melodische Linie verfolgt, die dennoch zusammenklingt.

Der wahre Großmeister des Kontrapunkts war Johann Sebastian Bach. Sein Meisterwerk in diesem Punkt war sein op. 133, was nicht ohne Grund „Die große Fuge“ genannt wird:

Diese monumentale Fuge ist ein extremes Beispiel für kontrapunktische Dichte. Beethoven treibt die Polyphonie (Mehrstimmigkeit) an die Grenze des damals Hörbaren, mit überlagerten Themen und komplexer Stimmführung.

Und auch wenn es erstmal seltsam klingt: Das ließe sich natürlich wunderbar auch auf Fußball übertragen: intelligente, koordinierte Bewegungen, bei der jeder Spieler eine eigene Linie verfolgt, aber das Gesamtkonstrukt funktioniert.

Vier Punkte (Beispiele) für den Kontrapunkt im Fußball:

-

-

- Gegenläufige Bewegungen im Angriff

- Während ein Stürmer nach vorne sprintet, zieht sich ein anderer leicht zurück, um Anspielstation zu sein.

- Beispiel: Barcelona unter Guardiola – Messi ließ sich oft ins Mittelfeld fallen, während Pedro oder Villa nach vorne zogen.

- Asymmetrisches Pressing

- Ein Spieler läuft den Gegner direkt an, während ein anderer in einem leicht versetzten Winkel wartet, um einen Passweg zuzustellen.

- Beispiel: Jürgen Klopps „Gegenpressing“ – Ein Spieler presst aktiv, der andere antizipiert den Ballgewinn.

- Versetztes Passspiel

- Während der eine Spieler den Ball in die Tiefe spielt, startet ein anderer zeitversetzt in die Lücke.

- Beispiel: Manchester City unter Pep Guardiola – Ständige Positionswechsel zwischen Flügelspielern und offensiven Mittelfeldspielern.

- Dynamische Raumaufteilung

- Anstatt starr zu einer taktischen Formation zu gehören, passen sich die Spieler in Echtzeit an, wie Stimmen in einer Fuge.

- Beispiel: Ajax Amsterdam (Totaler Fußball der 70er) – Spieler tauschten ständig Positionen, behielten aber die taktische Balance.

- Gegenläufige Bewegungen im Angriff

-

Was erkennen wir daraus? Ilzer ist kein Bach.

Er ist aber auch weder ein „Beatle“ noch „Bee Gee“, denn auch die beiden Musikgruppen haben sehr viel mit Kontrapunkten in ihrer Musik gearbeitet

Beispiele Beatles:

-

-

-

- Because (drei sich überlagernde Gesangsstimmen – muten etwas „bachig an))

- Rain (Basslinie und Gesang bewegen sich unabhängig)

- Paperback Writer (mehrstimmiger Gesang mit eigenständigen Linien)

-

-

Beispiele Bee Gees:

-

-

-

- Too Much Heaven (verschlungene Falsett-Harmonien)

- Nights on Broadway (unabhängige Gesangsmelodien im Refrain)

- How Deep Is Your Love (Basslinie arbeitet gegen die Gesangsmelodie)

-

-

Aber vielleicht hat er ja die richtigen Ideen für die Komposition, nur fehlen ihm die Instrumente zur Umsetzung? Ganz wortwitzig in dem Zusammenhang ist ja, dass der entscheidende Treffer durch „Geiger“ initiiert wurde. 🙂

Oder den Spielern fehlt die dafür notwendige Virtuosität.

In dem Spiel drängte sich dieser Eindruck auf, denn ihnen schienen sogar außer dem Willen zum Einsatz die Grundlagen zu fehlen. Denn sehr orchestriert war das Ganze nicht. Zwar mühten sich Bischof und Stach als Dirigenten, aber die Übergaben der Tonfolgen, sprich: die Zuspiele wollten so gar nicht klappen.

Oder hat das gar nichts mit Musik zu tun, sondern mit der Malerei, zumal das Spiel auch nicht gerade mit viel Farbe und Schattierungen aufwartete? Fehlte der Fluchtpunkt, also der Punkt, in dem sich Parallelen optisch treffen? Die Höhlenmalerei kannte den nicht, weshalb sie einem auch eindimensional, platt vorkommt. Erst viel später (im 15. Jahrhundert, in der Epoche, die wir auch so gerne bei der TSG sähen: Renaissance („Wiedergeburt“) verstand man, in zwei Dimensionen dreidimensional zu zeichnen. Bis dahin waren alle Gemälde im wahrsten Sinne des Wortes perspektivlos.

So war das Spiel (bzw. ist die Situation) der TSG jetzt auch wieder nicht. Es schien nur nicht gut vorbereitet. Normalerweise skizziert man einen solchen Fluchtpunkt vor. Das geht auf einer Leinwand, aber auch einer Taktiktafel, und dann gibt man Personen und Farbe hinzu.

In der Partie schien sich die Perspektive allein dadurch zu ergeben, dass die Gäste nicht wirklich mitmischten. Sie brachten keinerlei Farbe ins Spiel und überließen uns Feld und Tiefe, die wir allerdings nicht nutzen konnten. Einen Pinselstrich, genauer: eine Flanke gab es, die ein echter Hingucker war, aber viel mehr als ein auch akustischer Akzent war der Kopfball Orbans an den Pfosten des Gästetors leider nicht.

Das war schon alles recht nett anzuschauen, aber es fehlte halt Tiefe. Der Schiri pfiff und auf einmal konnte man die Idee des Fluchtpunkts sehen. Alle Spieler gingen auf geraden Linien auf ein Ziel zu: den Spielertunnel.

Zurück kehrten unsere Spieler viiiel früher als die Gäste, was ein sehr witziges Bild ergab, denn sie standen schon auf ihren Positionen und spielten sich zum Warmbleiben so lange den Ball zu, bis sich auch die Gäste zurück auf den Platz begaben und durch Anstoß die zweite Halbzeit in Angriff nahmen – wortwörtlich.

Unsere Spieler schienen das gar nicht so recht mitbekommen zu haben, denn keine Minute später, nachdem der Ball den Anstoßpunkt verließ, lag er wieder auf selbigem. In der Zwischenzeit erzielten die Gäste ihre 1:0-Führung.

Lag es an der Zeit, die die Mannschaft alleine auf dem Platz stand? Denn der Sekundenschlaf entsteht, wenn das Gehirn in einen kurzfristigen Schlafmodus übergeht, obwohl der Betroffene wach zu sein glaubt. Der Knackpunkt, also verantwortlich dafür, ist die Aktivität des Thalamus.

Normalerweise filtert er sensorische Reize und hält uns aufmerksam. Bei zunehmender Müdigkeit sinkt seine Aktivität, sodass externe Reize nicht mehr vollständig verarbeitet werden. Besonders betroffen sind der präfrontale Kortex, der für Entscheidungsfindung und Aufmerksamkeit zuständig ist. Am Restless-Legs-Syndrom, der ebenfalls einen Beitrag zum Sekundenschlaf sein kann, kann es nicht gelegen haben, denn so rastlos waren die Beine unserer Buben beim Warmhalten jetzt auch wieder nicht.

Jedenfalls sorgte dieser Treffer zur Reaktivierung des Thalamus. Beides könnte man nämlich nicht nur eben als Knackpunkt im Spiel sehen, sondern auch als „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnen.

Zumindest schienen einige Spieler plötzlich sehr wach. Sie rotierten – zumindest mit ihren Armen. Diese schwenkten sie und dann auf mehr Offensive um. Auch die Zuspiele verbesserten sich, zumindest phasenweise, aber der Strafraum wollte sich einfach nicht zum Brennpunkt entwickeln.

Das geschah erst, als der Schiedsrichter sich in selbigen stellte und aufgrund eines Handspiels auf den Elfmeterpunkt zeigte. Kramaric machte den Panenka. Ausgleich. Nicht unverdient, aber ungerecht.

Denn: DAS war kein Elfer. Auch als der Schiedsrichter Selbiges nochmal tat, war es keiner, worauf ihn aber bereits sein Seitenassi hinwies.

WOBEI … wenngleich der Torhüter der Gäste den Ball klar vor unserem Angreifer wegfaustete, räumte er ihn auch mit der Aktion um.

Ein solches Einsteigen eines Feldspielers gegen einen anderen Feldspieler, also wenn der Stürmer schoss, und er dann vom Verteidiger abgeräumt wurde, wird in schöner Regelmäßigkeit Elfmeter gepfiffen. Eine klare Linie ist das nicht. Fragen Sie Akpoguma …

Und als der Gästekeeper in einer anderen Szene außerhalb des Fünfmeterraums mit einem der unseren Stürmer in einem ganz normalen Körperzweikampf in der Luft kollidierte und dann erst das Bein unseres Stürmers umfasste, so dass dieser nicht mehr an den Ball kommen konnte, den sich der Keeper dann krallte, gab es Freistoß für die Gäste statt Elfmeter für uns.

Das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung. Unser Spiel war ordentlich. Es zeigte in Phasen, dass wir völlig zu Unrecht da unten drinstehen. Es zeigte insgesamt aber auch, warum wir es trotzdem tun. Zu unklar sind die Abläufe – und das deucht immer noch auch außerhalb des Platzes so.

Nächste Woche geht es zum Gegner des ersten und bisher besten Spiels unter dem neuen Trainer. Es war auch sein einziger Bundesliga-Heimsieg bisher. Jetzt treten wir aber IN Leipzig an und diesmal sind sie es, die einen neuen Trainer haben. Aber sie haben ihr erstes Spiel nicht gegen uns. Sie müssen Mittwoch ran im DFB-Pokal.

Und jetzt?

Machen wir das, was die Mannschaft sich verdiente und von uns so oft gefordert wird: ‘n …

Punkt!

Submit a Comment